La sphère intime et la revendication individuelle: une longueur d’avance

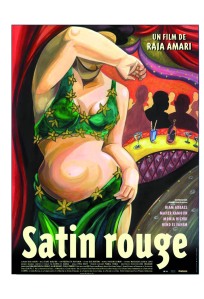

Alors que la fin des années 90 annonçaient l’essoufflement du discours de la liberté féminine revendiquée par la majorité des cinéastes femmes tunisiennes ( et par les cinéastes hommes aussi), les années 2000 ne manqueront pas de donner à voir de nouveaux films qui ressusciterons le débat si ce n’est la polémique. Khochkach de Selma Baccar, Satin Rouge et davantage Dawaha de Raja Amari seront les trois films de cette dernière décennie qui secoueront l’indifférence et le scepticisme.

Alors que la fin des années 90 annonçaient l’essoufflement du discours de la liberté féminine revendiquée par la majorité des cinéastes femmes tunisiennes ( et par les cinéastes hommes aussi), les années 2000 ne manqueront pas de donner à voir de nouveaux films qui ressusciterons le débat si ce n’est la polémique. Khochkach de Selma Baccar, Satin Rouge et davantage Dawaha de Raja Amari seront les trois films de cette dernière décennie qui secoueront l’indifférence et le scepticisme.

Pour aller droit au but, disons-le tout de suite. Dans ces films, et pour la première fois, la revendication de la liberté féminine concerne la sphère de l’intime. La requête ne porte plus tant sur le statut social et économique de la femme qu’elle ne concerne le vécu érotique féminin, lieu d’expression des investissements libidinaux, de la représentation du corps et du désir.

La quête du féminin

Dans Khochkhach, Selma Baccar fera de la question intime de la sexualité féminine le point nodal de son film. Les femmes sont -elles obligées, pour maintenir le socle familial, de subir la frustration sexuelle et l’abstinence? Elle a l’audace de poser la question interdite: les femmes peuvent-elles disposer de leur corps, de leur désir, de leurs pulsions?

A la quête première d’émancipation sociale et économique de la femme, une nouvelle demande s’ébauche. Avec Satin Rouge Raja Amari occupera toute la brèche. La quête du sujet féminin, Lilia, concerne exclusivement la sphère de l’intime.

Ce que revendique Lilia d’abord par la danse, ensuite par le charnel, c’est d’abord une récupération de son moi profond, entendue ici comme une réconciliation avec l’organique qui nous vient droit de la nature.

Dans ce film audacieux, Lilia se revendique comme un Être du Désir. En un mot, le sujet féminin refuse la subordination de la force de vie au principe de l’identité.

En s’emparant du thème du désir et de la liberté sexuelle, le film de Raja Amari, audacieux et à de multiples niveaux profondément érotique, n’a pas manqué d’ébranler les valeurs morales du public tunisien.

Pourtant par cette revendication radicale, ce même public se montrera concerné. Évidemment, le film suscitera des procès d’intention, des accusations de libertinage, une critique virulente de la part notamment de certains journalistes de la presse écrite arabophone, mais le public est allé voir le film et d’une manière massive ( par rapport à l’ensemble des films tunisiens). Et des voix se sont élevées pour défendre le film y compris à la télévision étatique tunisienne. Force est donc de reconnaître que Satin Rouge s’est emparé d’un sujet brulant et fortement polémique: les représentations autour du corps et de la libido féminines (et d’ailleurs également masculines) ne sont pas anodines et encore moins consensuelles. Et à notre connaissance les ouvrages qui relèvent de ces questions et encore plus précisément de la sexualité féminine se comptent sur le bout des doigts (1).

En ce sens, Satin Rouge est quelque part précurseur. Les débats qu’il a engagés prouvent à notre avis que la question interpelle et concerne les Tunisiens et dans l’ensemble, nous estimons qu’il a témoigné d’une dynamique sociale assez saine qui incita l’opinion publique à s’exprimer sur la teneur de son engagement vis à vis du projet social moderniste en général et sur la question féminine en particulier.

Une société sans tabou, mais …

Cette réceptivité polémique mais saine ne se reproduira pas à la sortie du second long métrage de Raja Amari, Dawaha ou Les secrets, diffusé il y a quelques mois sur les écrans du pays. Dans ce film, Raja Amari convoquera de nouveau, le thème de la sexualité féminine. Plus précisément encore le film traite de la sexualité féminine en tant que tabou, en tant que terreur sacrée.

A travers les diverses situations, imbriquées dans un thrilleur féminin, Dawaha déconstruit et élucide les mécanismes du tabou: une prohibition ancienne qui perdure, imposée du dehors (par une autorité) et dirigée contre les désirs les plus intenses des êtres vivants, de Aicha mais également de sa mère Radhia. La tendance à le transgresser persiste dans l’inconscient des deux femmes (preuve s’il en faut que les êtres qui obéissent au tabou sont ambivalents à l’égard de ce qui est tabou). La force magique attribuée au tabou se réduit au pouvoir qu’il possède d’induire les humains en tentation ( ce qui arrive à Aicha et à sa mère). La transgression du tabou se comporte donc comme une contagion, parce que l’exemple est toujours contagieux.

La résolution de ce drame inhérent à la découverte de la puissance du tabou de la sexualité féminine sera éloquente.

Radhia tue Selma, celle qui l’a induite en tentation. Son crime est paradoxalement un acte d’expiation. Car Radhia renonce pourtant à l’amitié précieuse de Selma (qui l’aide ne serait-ce que à mieux gagner sa vie). Selma est en dernière instance le sacrifice auquel consent Radhia pour échapper aux sacrilèges de forces démoniaques qui ne sont autres que ces propres tentations. La réalisatrice nous dit, ce qu’affirme Freud « que l’expiation de la violation d’un tabou par une renonciation prouve que c’est une renonciation qui est à la base du tabou. »

Aicha quant à elle, témoin des péripéties de cette déconstruction implacable, a tiré les conséquences: déterminée à rompre la chaine qui maintient un tabou qui met en échec son instinct de vie, tuera à son tour et sa mère et sa grand-mère. En découvrant qu’elle est le fruit de l’inceste, elle comprend que le rapport de ces deux génitrices à la sexualité est généré par un traumas. Raison pour laquelle la sexualité chez elles est reléguée au rang d’une réalité obscène ( d’où les secrets, les mystères et les prohibitions jusqu’à l’absurde et le stupide).

Cette sexualité impure, mystérieuse et dangereuse, qui se manifeste essentiellement par des interdictions et des restrictions, est d’abord intériorisée comme telle par les femmes. Dans Dawaha la sexualité est désastrée, si frustrée et atteinte qu’elle jure avec toute dimension érotique et participative.

Raja Amari par intuition ou par volonté, situera son film dans une forme tragique ( deux entités se disputent un même espace) et dans une temporalité flottante. Elle dira que son film est un conte de fée fantastique, qu’il traite effectivement de la frustration sexuelle des femmes sans être circonscrit à la seule société tunisienne. La réalisatrice, notamment dans une émission télévisuelle prime time de Tunisie 7 évitera de répondre aux questions relatives à la pertinence de son discours filmique sur l’émancipation de la femme tunisienne et le débat autour du film n’aura pas finalement lieu. Il dégénéra en insultes et autour d’une polémique qui hante le cinéma tunisien depuis des décennies: la nudité du corps et en l’occurrence féminin.

Pourtant, nous tenons à le souligner : autant le premier film de Raja Amari peut prêter à des divergences sur son ton délibérément hédoniste et libertaire autant le second s’y soustrait.

Dawaha n’est pas un film érotique. Il n’est ni sur l’amour, ni sur la séduction, ni sur l’attrait des corps et encore moins sur le plaisir charnel et l’exaltation des sens. Comment le désir peut-il naître dans une atmosphère aussi lugubre voire maladive? La confusion entre une atmosphère érotique et une atmosphère « clinique » prouve que cette réaction du public et d’une partie de la critique est de bout en bout idéologique: c’est une critique de principe qui n’autorise pas certains sujets quelle qu’ en soit la teneur et le procès: En somme, une censure d’opinion. Constat qui peut paraître étonnant eu égard au nouveau paysage télévisuel tunisien: des feuilletons ramadanesques qui cartonnent de Tunisie 7 à Hannibal où il est question de harcèlement sexuel, de concubinage, de drogue, de sexe et de suicide. Sauf que dans ces séries, tous les contrevenants à la morale sont châtiés ( une recette qui a valu aux productions cinématographiques et télévisuelles égyptiennes le succès que nous leur connaissons). C’est à conclure, à la suite du critique de la presse électronique Ismaîl, que nous sommes face à une société tunisienne sans tabous mais qui interdit tout. Car le changement du paysage audiovisuel tunisien n’est pas uniquement marqué par le seul avènement de ces nouveaux produits « audacieux » mais éminemment conservateurs, il l’est davantage par la profusion de chaines satellitaires arabes de propagandes salafistes et rétrogrades.

Nouvelles images à promouvoir

Il paraît donc assez évident que la problématique de l’émancipation de la femme a constitué un cheval de bataille de toute une génération de cinéastes femmes depuis 1970 à nos jours et que le cercle de cette revendication ne cesse de s’élargir.

Bataille nécessaire et salvatrice, aujourd’hui d’autant plus urgente que nul ne peut nier l’extrême vigilance que nous nous devons de témoigner face aux risques de repli identitaire et de remises en questions des acquis modernes que les courants conservateurs assimilent à dessein aux seules valeurs occidentales.

Il nous semble par ailleurs nécessaire que la représentation du combat des femmes pour des sociétés arabes modernes, égalitaires et démocratiques s’ouvre à de nouvelles problématiques et à de nouvelles visions. Car l’un des enjeux de la création cinématographique est l’édification de nouveaux modèles d’identification qui puissent amener le spectateur à adhérer à de nouvelles valeurs éthiques. Et c’est cela notre attente : qu’il y est de nouveaux personnages filmiques féminins dont la liberté, l’indépendance, la différence constituent des personnages emblématiques qui accordent aux spectateurs les mêmes libertés qu’elles ont acquises. Les cinéastes femmes tunisiennes et arabes en général peuvent s’accorder le droit à « l’anticipation ». Par leur vision, elles peuvent participer à édifier une société nouvelle et à promouvoir de nouvelles valeurs éthiques et artistiques. Leur motivation ne devrait pas se restreindre à la seule remise en question des anciennes valeurs traditionnelles mais à l’élaboration de nouvelles valeurs indispensables à la refonte de nos sociétés.

1) Et signalons à ce propos, le livre référence de Lilia Labidi, Cabra Hachma, Sexualité et tradition, Ed. Dar Annawras, Tunis 1989

Enjeux et légitimité de la liberté féminine

Récemment s’est tenue à Sousse la 15ème édition du Festival des Créatrices Arabes. Les travaux de cette session organisés en sept séances, regroupant divers intervenants, entre artistes, universitaires et critiques, visaient à réfléchir le concept de la modernité, ses manifestations et son impact dans la création féminine arabe.

Nous avons saisi cette opportunité pour questionner à notre tour la pratique cinématographique des cinéastes femmes tunisiennes, dans ce que nous considérons comme son engagement moderne le plus conséquent, à savoir: la revendication de la liberté féminine. Nous vous proposons à travers la lecture de certains films, en deux volets, ce que nous estimons être les idées forces de ce discours et tenterons de saisir, en tant que possible, ses subtilités, ses nuances et ses évolutions d’abord dans une lecture interne aux films et ensuite, bien que brièvement, articulée sur la société tunisienne en tant que lieu d’émission et de réception du discours en question.

Silence, elles tournent (1)

Depuis les années 70, des femmes tunisiennes cinéastes ont réalisé des films. Les pionnières se sont d’abord confrontées au genre documentaire et avaient pour centre d’intérêt notamment le patrimoine et l’artisanat à l’instar de Sophie Ferchiou, auteur de Zerda et de Chechia et de Fatma Skandrani réalisatrice de Médina, ma mémoire. Certaines d’entre elles se préoccupaient de questions sociales ou culturelles telle que Selma Baccar, réalisatrice en 1978 de Fatma 75 et Kalthoum Bornaz auteure en 1987 de Trois personnages en quête d’un théâtre. Dès le début des années 80, les cinéastes femmes ont élargi leur pratique à la fiction et le rang des pionnières s’est renforcé par les confirmées Moufida Tlatli et Nadia Fani, tandis que les années 2000 ont consacré les débuts des plus jeunes à l’instar de Mounira Bahr, Sarra Abidi, Molka Mahdaoui, Nadia Touijer et l’auteur de ces lignes..

Cette pratique cinématographique féminine est à la fois significative et minoritaire. Elle témoigne que dès les débuts du cinéma tunisien, les femmes étaient partie prenante et que d’autres part, en raison même de la précarité notamment économique du cinéma tunisien, leurs œuvres sont épisodiques voire rares.

Interrogé sur le plan du contenu, nous pouvons affirmer qu’une unité discursive se dégage aisément de l’ensemble de ces films: la revendication de la liberté des femmes. Une revendication qui à la fois s’intègre dans le mouvement moderniste qu’a connu la Tunisie dès la deuxième moitié du 19 siècle (2) et qui rend compte également combien ce mouvement n’allait pas de soi et qu’il n’a cessé depuis de se heurter à des résistances, souvent issues d’une tradition coriace. A ce titre la pratique des cinéastes femmes qui au départ était en quelque sorte redevable à cette tradition moderniste est devenue l’un de ses agents édificateurs et parfois même, tel que nous le verrons, un précurseur redoutable.

La sphère sociale et l’engagement: l’égalité des sexes, un discours largement fédérateur

De prime abord c’est la question du statut de la femme et de la place que lui octroie la société qui hante les films des cinéastes femmes. Retenons comme exemple significatifs La Trace de Néjia Ben Mabrouk, Les Silences du Palais et La Saison des Hommes de Moufida Tlatli, Miel et Cendres de Nadia Farès, Keswa, Le Fil Perdu et La moitié du Ciel de Kalthoum Bornaz..

Le procès narratif de ces films met en scène une ou plusieurs femmes assujetties par la communauté à laquelle elles appartiennent, d’abord la famille nucléaire (père, mère, frères et sœurs..), ensuite étendue ( oncles, cousins, etc..) pour finir par englober l’ensemble de la société. Globalement toutes les figures féminines, personnages premiers ou secondaires des récits, sont accablées par des valeurs sociales patriarcales qui les maintiennent dans un statut inférieur autorisant par là même leur soumission et leur assujettissement: femmes cloitrées asservies aux tâches domestiques, femmes battues (Miel et Cendres montrant que c’est le sort partagé également par les femmes instruites), harcèlement sexuel ou droit de cuissage ( Les Silences du Palais et La Saison des Hommes). A cela dans La Moitié du Ciel, Khalthoum Bornaz pointe l’index sur l’iniquité homme /femme en matière d’héritage et en droit successoral.

L‘une des constances de ce discours c’est que ces valeurs traditionnelles de soumission sont d’abord données comme des valeurs établies, admises mêmes par les divers protagonistes y compris féminins des films. Les femmes âgées, notamment les mères sont souvent représentatives de cette complicité avec l’ordre des pères, des frères et des maris. Dans La Saison des Hommes, Moufida Tlati poussera la parabole, à administrer une gifle à la fille désobéissante par la main tremblante du père malade tenue fermement par la poigne de la mère. Lorsque les protagonistes féminins ne sont pas les gardiennes de l’ordre traditionnel, les souffrances qu’elles subissent ou que d’autres femmes subissent et dont elles sont les témoins impuissants sont alors résolues dans un procès de compassion. Les sujets féminins étant représentés comme victimes d’ un sort injuste et humiliant.

A ce titre, La Trace de Néjia Ben Mabrouk et Les Silences du Palais de Moufida Tlatli amorcent, à dix ans d’intervalle, une nouvelle approche et un nouvel angle d’attaque. Les deux cinéastes ne renonceront pas pour autant au procès sus-mentionné (femmes victimes) mais elle le complexifieront par la formulation d’une demande réelle de bouleversement et de refonte de l’ordre établi. Dans le premier film comme dans le second, un personnage féminin principal émergera et prétendra au statut de héroïne à part entière justement parce qu’il refuse de se soumettre aux valeurs traditionnelles et qu’il s’engage dans un procès de métamorphose. Chacune d’elle a un motif propre ( la voix pour Alia et l’intellect pour Sabra). Chacune d »elle se réclame du droit de disposer de sa vie. Et pour cela chacune d’elles est dotée d’une quête individuelle qui la distingue. Quête d’émancipation intellectuelle pour Sabra ( qui s’exile pour étudier), quête d’affirmation de soi de Alia ( qui se revendique en fin de procès de la seule filiation de sa mère), qui postulent la conquête d’un statut social que la collectivité leur refuse. Ce sont précisément ces deux films qui formuleront à notre avis une revendication claire et précise d’émancipation féminine. Pour synthétiser rapidement disons qu’aussi bien dans La Trace que dans Les Silences du Palais, la demande du sujet féminin est une demande de refonte des relations interpersonnelles (la refonte de la réciprocité), sur une base normative et selon un principe d’équité qui égalise d’abord les droits et les devoirs de chaque citoyen, homme ou femme (3).

A notre connaissance, ces deux films tout comme les autres films susmentionnés n’ont pas suscité de rejet par les spectateurs Tunisiens, bien au contraire. Si certains d »entres-eux n’ont récolté qu’une réception indifférente ou tiède, d’autres à l’instar de Les Silences du Palais ou encore de Khochkach de Selma Baccar ont conquis une large et passionnante adhésion. En réalité, nous pensons que le discours d’émancipation des femmes n’est pas à proprement parler scandaleux dans le contexte tunisien pour deux raisons intimement liées: En effet, la revendication sociale d’un statut égalitaire homme/femme est suffisamment reconnue et admise, elle est entretenue et défendue par l’élite intellectuelle tunisienne depuis les années 30 (écrits de réformateurs, de sociologues, d’anthropologues, de psychiatres..) et elle est, donnée non négligeable affirmée par la loi (4. Pour ne citer que quelques exemples instructifs, c’est en Tunisie, que le taux d’analphabétisme est le plus bas à l’échelle maghrébine, l’espérance de vie des femmes la plus élevée, et c’est bien l’unique pays arabe où la femme, grâce au statut personnel promulgué depuis 1956, est prémunie de la polygamie, du mariage forcé, de la répudiation et bénéficie des mêmes droits que les hommes en matière de divorce et de mariage mixte (5).

A notre avis, ces films ont eu le grand mérite de faire partie de cette mouvance et de l’affirmer. En faisant le procès des valeurs passéistes et rétrogrades, en défendant mordicus le droit des femmes à l’égalité sociale et à la dignité humaine, les cinéastes femmes ont parié sur les forces progressistes d’une composante non négligeable de la société tunisienne et ont réussit leur pari. En soulignant l’adéquation de ce discours (que les cinéastes femmes revendiquent dans toutes leurs déclarations publiques) avec une certaine demande sociale, nous sommes loin de négliger la part de risque entreprise. La société tunisienne des années en questions (80- 90) n’était pas d’une manière globale ou encore homogène acquise à ce mouvement moderniste qui englobait la question de la femme. Et elle n’était pas non plus épargnée des tentations passéistes de la société patriarcale. Comme nous le savons tous, au moins depuis les travaux de Freud, lorsque les sociétés passent à une phase supérieure de leur histoire et alors que celle-ci est en passe d’être réalisée, la phase antérieure n’est pas absolument dépassée, elle est refoulée. Nous soulignons néanmoins que les films était en phase ne serait-ce qu’avec un élan déterminant de la société, d’autant plus que nous ne négligeons pas le caractère complexe du succès des films, répondant souvent à des attentes contradictoires de la part des récepteurs; ne serait-ce que entre les deux extrêmes d’une demande, d’une part, d’un discours consensuel de conformisme social et d’autre part, de « donations » de permissions de passer outre les interdits sociaux.

Nous disions donc que l’émancipation des femmes, en dépit des courants contradictoires qui ne cessent de traverser la société tunisienne, a été durant ces années 80 et 90 un discours largement fédérateur. Comment alors expliquer la tiédeur de l’accueil de films comme La Saison des Hommes de Moufida Tlatli ou La moitié du Ciel de Kalthoum Bornaz?

La Saison des Hommes de Moufida Tlatli n’a pas déchainé les passions. D’une manière générale on reprocha aux films de ressasser des images de femmes recluses et maltraitées. Le film froissa en quelques sortes, les uns et les autres, pour des raisons opposées. Les conservateurs étant irrités par une représentation qui montre les injustices et les manquements du système patriarcal et les progressistes reprochaient au film son manque d’audace et un certain anachronisme : désormais le procès de victimisation des femmes n’a plus sa toute première fraîcheur. Le discours (parce que également partagé par les films réalisés par les cinéastes hommes) prêche même par sa redondance et ses schémas pré-établis. Cette dernière réserve sera davantage affirmée à l’encontre de Keswa, le fil perdu de Kalthoum Bornaz où l’émancipation de la femme, esquissée autour d’une parabole symbolique, ne réussira pas à soulever un enthousiasme conséquent.

A La Moitié du Ciel de la même Kalthoum Bornaz, public et critique (à quelques exceptions près) reprocheront une thématique jugée très peu urgente à savoir l’égalité de l’héritage. S’affichant non concernés par ce qui est considéré comme un excès de féminisme (et non pas encore comme un débat de société possible), public et critiques n’ont prêté de considération aux autres aspects du film et notamment à sa qualité artistique indéniable. Ce dédain prouve d’ores et déjà que seule la teneur du discours concerne les récepteurs et que la part de l’art pèse encore très peu en Tunisie (y compris pour les films réalisés par des hommes).

Ainsi et alors que le discours de revendication de l’émancipation sociale des femmes est en perte de vitesse, sans que des voix rétrogrades ne remettent particulièrement en cause sa légitimité, mais surtout parce qu’on le considère soit redondant soit faisant écran aux autres problèmes qui secouent la société tunisienne (misère sociale, manque de liberté d’expression, corruption …), Satin Rouge de Raja Amari, Khochkach de Selma Baccar et enfin Daouaha de la même Raja Amari remettront la question à l’ordre du jour mais sous d’autres formes et parfois avec une véhémence inédite.

Prochain Volet: La sphère intime et la revendication individuelle: une longueur d’avance

1) Titre de l’ouvrage référence sur la pratique des cinéastes femmes tunisiennes de Abdelkrim Gabous

2) Cf. le dernier ouvrage de l’historien Hédi Timoumi, La Tunisie et le Modernisme/ Première Constitution du Monde Musulman (en arabe) , Ed. Dar Mohamed Ali, Tunis 2010

3) Cf. notre essai Cinéma Tunisien Nouveau/ Parcours Autres, Ed. Sud Éditions, Tunis 2002

4) Le Code du Statut Personnel ( CSP) a été promulgué le 13 aout 1956. D’autres réformes ont été adoptées, notamment celles du 12 juillet 1993, témoignant d’une législation en avance par rapport à nombre de démocraties occidentales. A titre d’exemple, en Europe, il a fallu attendre les années 80 pour que la plupart des pays européens accordent aux femmes le droit de divorcer. Jusqu’en 1977, les Allemandes étaient encore sous tutelle de leur époux par la loi du mariage. Le droit au vote ne sera accordé aux portugaises qu’en 1976 et c’est seulement en 1975 que les Espagnoles ont pu avoir passeport ou permis de conduire sans autorisation du mari. A ce propos, Cf. De l’égalité à la parité/ Le difficile accès des femmes à la citoyenneté, de Marie-Thérèse Coenen, Ed. Labor, Bruxelles 1999

5) La répudiation est partout maintenue au moins dans son principe, la polygamie n’est nulle part interdite. De tous les pays arabes, seule la Tunisie fait exception. Mais c’est en matière successorale que l’expérience tunisienne trouve ses limites. Le droit tunisien a en effet maintenu, comme les autres pays arabes, la règle de l’inégalité entre les sexes. Cf. à ce sujet, le livre de Ali Mezghani et Kalthoum Meziou-Douraï, L’égalité entre Hommes et Femmes en droit successoral, Ed. Sud Éditions, Tunis 2006